この記事では西洋経済史の簡単な流れについて解説していきます。

主に時代区分としては、

- 古代〜中世

- 初期近代(近世)

- 近代

- 現代

という区分で解説していきます。また、この記事ではあくまでざっくりとした解説にとどまります。各時代を、詳しく知りたい方は以下の記事をあわせてお読みください

古代〜中世:封建制下のヨーロッパ経済

封建制と古典荘園

中世は、封建制という社会形態が主流でした。封建制とは、王と土地を媒介にした分権型の国家体制を指すもの。

具体的にいうと国王や皇帝が諸侯(大貴族)に封土(土地)と保護を提供する見返りに、諸侯たちは軍役を提供するという双務的な関係のことを封建制と言います。

この関係は、大貴族と小貴族の関係にも適用され、皇帝が小貴族と直接関係を結ぶこともありました。さらに、複数の君主から封をもらう家臣もいたそうです。

以下の図は簡略化した封建制の図ですが、実際はもっと入り組んだ関係性でした。

ヨーロッパでは、カロリング朝において王と家臣の人的紐帯が弱まったことが封建制の成立の要因だとされています。

カロリング朝以降にフランク王国の中心、ロワール・ライン両大河の間からヨーロッパに広まりました。

領主制

また、領主制とは土地の経営のあり方のことです。封建制は社会の形態のことであり、領主制は、あくまで領主と農民の関係性のことを指します。

領主制は、封土を与えられた貴族とこれらの土地の工作の義務を負う農民との関係から成立していました。

貴族は領主として土地の経営を行った。修道院も領主として振舞っていた。王自身の所領である王領地も封建制下の王の重要な財政基盤になっていました。

また、領主へ自由農民が土地を寄進自由身分の農奴、後者は自由身分の農民の賦役による工作がなされた。

- 封建制:諸侯(大貴族)に封土(土地)と保護を提供する見返りに、諸侯たちは軍役を提供するという双務的な関係

- 領主制:封土を与えられた貴族とこれらの土地の工作の義務を負う農民との関係から成立

初期近代(近世):大航海時代以降のヨーロッパ

近世ヨーロッパについて見ていきましょう。

近世ヨーロッパの概要

近世ヨーロッパは、中世末期のペストや飢饉などの危機を乗り越え、15世紀末より農業生産が回復し始める時代です。ヨーロッパ各地に特産地が形成され、遠隔地との取引が中世以上に拡大しました。それに伴い、商業・金融制度が発達しました。

また、ヨーロッパは近世には植民地を拡大していました。アメリカ・アジアに植民地が形成されプランテーション農業が発達しました。結果、ヨーロッパ領域を超える国と国を超えた相互関係が生まれるようになったのもこの時代です。

この流れで、イギリス・オランダなど経済的に主導的な役割を果たす国が生ました。これらの国は生産要素(土地・資本・労働)の商品化が進展していくことになりました。一方で、東ヨーロッパではこうした流れは生まれず、東西で経済格差が生まれる原因にもなりました。

近世初期の西洋

- 農業生産が回復

- 植民地の拡大

- 生産要素(土地・資本・労働)の商品化が進展

近世ヨーロッパの国家制度

近世は、中央集権体制に基づく国家形成の動きが生まれた時代です。つまり、現代の国民国家の枠組みの基礎が生まれた時代ということです。

封建制が多くの地域で終焉を迎えました。君主への行政権の集中によって生じた国家(State)が相互に強調対立しながら力学的な関係を維持した。

さらに、国家(State)は、同一言語や習慣などのを有する文化的・社会的まとまりである民族や国家(Nation)を統合していきました。

中央集権化が最も進展したのはイギリスとフランスで、それに対してドイツやイタリアでは国としての分裂状態が続いていました。

- 中央集権体制に基づく国家形成の動きが生まれた時代

- 国家(State)は、同一言語や習慣などのを有する文化的・社会的まとまりである民族や国家(Nation)を統合

大航海時代へ

近世ではオスマン帝国の台頭の影響で、ヨーロッパは地中海以外の場所へ飛び立つようになります。これが大航海時代と言われる時代です。

詳細に大航海時代の経緯を見ていきましょう。

オスマン帝国の台頭

ポルトガルによって、アフリカ経由のインド航路が開拓されました。その背景にはオスマン帝国の台頭がありました。

15世紀にはヨーロッパの東部で、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルがオスマン帝国によって陥落させられています(1453年)。

それにより、ヴェネチアやジェノヴァといったイタリアの諸都市の繁栄の基盤であった地中海経由の東方貿易が収縮しました。こうした中で、ポルトガルは地中海経由に変わる交易路の開拓の必要性に迫られます。

結果、喜望峰の発見はヨーロッパ経済の重心を地中海から大西洋へ移すことになります。

インド航路の発見

地中海から大西洋に重心に移すことになった1つのできごとがポルトガルによるインド航路の発見です。

1488年に、バルトロメウ・ディアスは、アフリカ南端の喜望峰に達して、大西洋からインド洋への航海が可能であることを示しました。

マヌエル1世の名を受けて、1497年にリスボンを出港したヴァスコ・ダガマは喜望峰を越えてヨーロッパ人には未知の存在であったアフリカ東岸の北上を開始します。

1498年にはマリンディに到達し、ここで初めてインド人商人と邂逅した。その後、インド洋の横断を試み、現地人の水先案内人イブン・マージドとともに、インド洋を横断を成功させました。

1498年にはインド南西部のカリカットに到達し、喜望峰ルートで香辛料がポルトガルにもたらされることになりました。

ポルトガルの植民地は、アフリカ東西両岸の沿岸諸都市、ペルシャ湾の入り口にあたるホルムズ、インド亜大陸西岸の中部に位置するゴア、マレー半島からマラッカ海峡を睨むマラッカ、中国南東部のマカオと、通商上の要地に鎖状に築かれた要塞とそれを結ぶシーレーンからなっていました。そのため、海上帝国と呼ばれることもある。

- ヴァスコ・ダガマは喜望峰を越えてヨーロッパ人には未知の存在であったアフリカ東岸の北上を開始します。

- 喜望峰ルートで香辛料がポルトガルにもたらされることになりました。

アメリカ大陸の発見:コロンブス

スペイン王国の女王イサベルの許可を得たクリストファー・コロンブスは、サンタマリア号をはじめとする三隻で、西回りインド航路の探索のためにスペイン南西部のパロスを出港しました。彼はアメリカ大陸を発見した人物です。

1402年に発見されていたカナリア諸島に寄港して食料などを積み込んだあと、大西洋を西進して10月にサンサルバトル島に辿り着きました。

キューバ島とイスパニョーラ島の探検の後、帰国の途につき、1493 年にスペインに帰国し熱狂的な歓迎を受けました。その後、コロンブスは4度もの航海に出かけています。

1493年にコロンブスが帰国は、ポルトガルとスペインの間の緊張を走らせました。結果、1494年に教皇アレクサンデル6世の承認によって決められたトリデリシャス条約によってこの問題は解決されました。

クリストファー・コロンブスは、アメリカ大陸を発見した人物

国境の確定:30年戦争

近世後期は現在に近いヨーロッパの国境が確定した時期でもありました。その契機として宗教改革を契機とする三十年戦争がありました。

宗教改革は16世紀の前半、ドイツのルターやカルヴァン派によって始まりました。彼らは、既存のカトリック教会の腐敗を批判しました。これに賛同するカトリック派閥の人々がヨーロッパ各国に現れました。

これにより、ヨーロッパはキリスト教世界はカトリック教会とプロテスタントに二分されました。この動きは各国の経済にも大きな影響を与えました。

カトリックとプロテスタンの対立は広範囲な宗教戦争に転化し、三十年戦争(1618〜1648年)というヨーロッパ全土に渡る戦争が勃発しました。この戦争は、宗教的な意味だけでなく国家間の覇権の奪い合いという側面もありました。

1648年に三十年戦争はウェストファリア会議で終結をむかえました。この条約は、世界最初の近代的な国際条約で、現在のヨーロッパに近い国境が確定した条約でもありました。

続いて、この時期のオランダ、イギリス、フランス、ドイツの17世紀の状況を見ていきましょう。

- 近世後期は現在に近いヨーロッパの国境が確定した時期

- 宗教改革を契機とする三十年戦争によって国境が確定した

近代:ヨーロッパの経済成長(産業革命)

近世も終わりを迎えた19世紀前半に、ヨーロッパでは飛躍的な技術進歩を迎えます。それが、産業革命です。

プロト工業化から産業革命へ

近世のヨーロッパ各地域では人口動態、市場、産業構造などの多方面にわたり、長期間のゆっくりとした社会経済の変化が生じました。

この変化をプロト工業化と言います。プロト工業化とは農村部を中心に手工業生産の拡大が産業革命以前の17世紀〜19世紀初頭にかけて起こったとする考え方です。

プロト工業化による手工業的な繊維業は、新発明や工場と初めて結びつくことで産業革命が起こったのです。イギリスからヨーロッパ諸国への工業化の電波が起こりました。

国民経済を結ぶルールが整備されるようになった。例えば国際通貨体制である国際金本位制などはその例です。

プロト工業化による手工業的な繊維業は、新発明や工場と初めて結びつくことで産業革命が起こった

蒸気機関の誕生

産業革命では、綿業や製鉄業などで大きな変化が起こりました。中でも蒸気機関の発明は、のちの社会に大きな変化をもたらしました。

蒸気機関の活用例として鉄道が挙げられます。イギリスでは、1825年にストックトンとダーリントンとの間で最初の近代的鉄道が営業が開始しました。その後、1830年のリバプールマンチェスター鉄道の開通をへて、1830年代から40年代に爆発的に普及します。

蒸気機関は、トマス・セィヴァリーが発明しました(1698年)。当初彼が発明した蒸気機関は、揚水用のポンプとして鉱山で使用されました。

1712年には、ニューメコンによっても蒸気機関が製作されていました。仕組みがセィヴァリー型のものとも違います。ニューメコン型蒸気機関は18世紀中に500台ほど製作され、鉱山の揚水だけでなくロンドンの水道会社でも利用されました。

しかし、ニューメコン型の蒸気機関は石炭を大量に使うことになるため、燃費が悪かったのです。そこで、さらに蒸気機関に改良を加えたのがジェーム・スワットです。

グラスゴー大学でなんとかして作業場を得た彼は、そこで新しい蒸気機関を生み出すことになりました。これにより、課題であった石炭消費の効率性が大幅に改善されることになりました。

最終的な改良の結果燃料消費の効率は5倍ほどになったと言われています。

これらの蒸気機関の発展はのちの鉄道や蒸気船が生み出されました。

蒸気機関の誕生によって鉱山の揚水や蒸気機関車、蒸気船などの機械化が進展した

産業革命の社会的帰結

産業革命による生活水準は上がったのでしょうか?

近年の研究では、

- 世帯全体の実質所得が減少した可能性がある

- 年間労働時間は長時間労働であった(年間3356時間もあったと言われている)。

ということがハンスヨアヒムによって明らかにされています。また、乳児死亡率が1830年から五十年かけて悪化していることも明らかになっています。これは、都市が不潔、不健康さが原因になります。

結論として、産業革命は最終的には豊かな生活を享受するのに貢献しました。しかし、1850年までを見た場合、生活水準は全く向上していないのです。

産業革命は最終的には豊かな生活を享受するのに貢献しました。しかし、1850年までを見た場合、生活水準は全く向上していないのです。

近代②:第二次産業革命

ここでは、19世紀後半に起こった第二次産業革命について解説します。

第二次産業革命

第二次産業革命とは、ヨーロッパで起こった2段階目の産業革命のことです。年代は19世紀後半の1865年から1900年までと定義されます。

第一段階目はイギリスで起こりました。第二段階目は、イギリスから場所を移し、ドイツやアメリカを中心に工業化が進みました。第二次産業革命は、

- テクノロジーの進化

- 輸送コミュニケーション

- 大企業の登場

があげられます。詳細に解説していきます。

第二次産業革命は、第一次産業革命と比較して、科学知識に裏打ちされた新技術が多く生まれました。1最初の産業革命では、ジェームスワットなどのような個人の発明が産業に大きな影響を与えました。

しかし、19世紀からは教育機関や企業の研究室で組織的に発明が行われるようになったのです。プロセインでは工科大学を頂点とする工学教育システムが作られ、諸国がそれを模倣するようになっていました。

ここから、エンジニア(技師)と呼ばれるようなエリートが排出されるようになりました。

企業も研究開発(R&D)に着手するようになります。その第一歩がドイツの科学企業BASFの研究室でした。

このように技術革新が組織的に行われるようになっていたのが、第一次産業革命の特徴でした。

- 19世紀からは教育機関や企業の研究室で組織的に発明が行われるようになった

- 科学技術と産業のフィードバックが起こった

新産業の勃興

19世紀前半にヨーロッパ全体で工業生産は2倍に膨れ上がっていました。19世紀後半から第一次世界大戦にかけては、さらにこの流れが拡大が加速しています。

そこで特に存在感を増していったのが鋼鉄業、化学工業、電気関連産業、内燃機関と呼ばれる分野です。

鋼鉄業

鉄鋼とは鉄を主成分とする材料の総称です。1856年からヘンリベッセマーによって鉄鋼が製造できる方法が開発されて以来、技術的改良がされ1870年代には新製法が開発されます。結果、短時間がで大量の鋼を製造できるようになりました。

これより鉄道レールや兵器、機械類などの中心的な資材として利用されるようになります。また、新製法はドイツのクルップやアメリカのカーネギーが導入し、巨大企業として成長を遂げることになります。

化学工業

化学工業は、科学的知識と産業部門の発達に直結した典型的な事例です。1860年代後半、ドイツの化学研究者が多数の薬品の合成・開発に成功します。

これらはすぐに事業化されました。特にドイツではハーバーボッシュ法によるアンモニア合成が成功しました、アンモニア合成窒素肥料は農業分野の飛躍的な生産性を増大させました、

1867年にはスウェーデンのA・ノーベルがダイナマイトの特許を取得したり、アメリカでは合成ゴムやプラスティックの新素材が製造されました。

こうした新発見は、ドイツのBASFや、バイエル、アメリカのデュポンやコダックなどが化学メーカーとして大きく成長しました。

電気関連産業

19世紀後半には物理学・化学状の上の発見が事業化されていきました。例えば、白熱電灯や蓄音機、映画などの発明をトーマス・エジソンによって行われました。

電気の発明は主に発電機や電気モータの出現のきっかけになりました。電気モーターは、蒸気機関と比較して設備投資額も小さく小経営の機械化を促進しました。

結果として、動力源が電気モーターやのちに説明する内燃機関とともに、革命以来主力だった蒸気機関を駆逐していきました。

ドイツでは、ジーメンス社やAEG(アー・エー・ゲー)がベルリンに本拠を置きました。その後、合併を続けて両者は巨大化し、20世紀初頭には7割以上のシェアを独占しました。

アメリカでは、エジソンが作った会社を休止、ゼネラル・エレクトリック(GE)や、発送伝でGEを圧倒したウェスティングハウスが電気関連産業で勃興しました。

内燃機関

1880年代前半に、G.ダイムラーとC.ベンツが同時期にガソリンエンジンの開発に成功しています。2人とも専門教育を受けた技術者でした。

2人ともライバルとして自動車工業を開拓していきました。自動車には内燃機関だけでなく、鋼鉄など第二次産業革命の成果がフルで活用されています。

1903年には、ライト兄弟が飛行機の初飛行に成功しています。これも、内燃機関の発達の一環で起こった出来事です。

内燃機関の登場は、石炭から石油へのエネルギーの転換も引き起こし、20世紀にはエネルギー革命を引き起こすことになるのです。

- 鉄鋼は鉄道レールや兵器、機械類などの中心的な資材として利用される

- 化学工業は、科学的知識と産業部門の発達に直結した典型的な事例で、ダイナマイト合成ゴムやプラスティックの新素材が製造

- 内燃機関の登場は、石炭から石油へのエネルギーの転換も引き起こし、20世紀にはエネルギー革命を引き起こすこと

大企業の誕生:経営者資本主義

第二次産業革命において大企業の登場が1つの特徴です。

その理由として、これまで説明してきた新産業は大量生

産・大量流通が必要となったからです。大量生産のためには大規模投資が必要になると同時に、多くの人をマネジメントをする必要があります。

そのためには、

- 階層的な構造を持った組織

- 複数の事業単位

- 専門的な経営技術を持った経営者

を持った大企業がもっとも適しています。また、こうした企業を近代企業(現代企業)と呼ぶこともあります。こうした企業は経営技術や管理技術において優位性に立っていました。

主に近代企業はアメリカ合衆国で成立しました。チャンドラーという学者は、これを経営者資本主義と定義しています。

ドイツでも同様の流れが生じていましたが、大企業同士が競争よりも協調的に市場シェアを確保することを優先しました。そのため協調的経営者資本主義と定義づけられています。

産業革命時に中心となったイギリスでは、零細な企業が多く大企業は生まれませんでした。これを個人資本主義と言います。

そのため、大量生産・大量流通の時代に乗り切ることができず、ドイツやアメリカとは生産性に差をつけられてしまいました。

- 大量生産のためには大規模投資が必要に

- 企業は近代企業に

- 近代企業とは、階層的な構造を持った組織、複数の事業単位、専門的な経営技術を持った経営者

第二次産業革命の社会的帰結

第二次産業革命では重化学工業などの大規模な投資が必要な産業が発展しました。そのため、集中・独占が進み独占資本が、カルテル・トラスト・コンツェルンなどの形態で成立しました。

独占資本は、さらに資源や市場の獲得競争の中で、自社が有利になるように国家権力と結びつきを強めました。

結果、原料や労働力、市場を確保するために植民地の獲得競争が欧米列強の間で起こるようになりました。その結果1870年代以降、西洋は帝国主義に移行していくことになります。

第二次産業革命では重化学工業などの大規模な投資が必要な産業が発展しました。そのため、集中・独占が進み独占資本が、カルテル・トラスト・コンツェルンなどの形態で成立しました。

現代:第一次世界大戦と西洋の没落

まずは、ここでは20世紀のヨーロッパ経済の全体的な特徴を解説します。

20世紀、第一次世界大戦により、経済や政治の秩序は大きく揺らぐようになります。第一次世界大戦を通して、自国に被害を被ったヨーロッパは経済的な地位が落ち込むようになります。

結果として、大戦で大きな被害を受けなかったアメリカ合衆国やソビエト連邦が世界の中心をになっていくようになります。

経済観の転換

こうした中で、20世紀のヨーロッパにおける経済観は大きく転換するようになります。それは、自由主義的な経済観から、国家介入型の経済観への転換です。

19世紀までは、イギリスを中心として自由貿易主義と、市場介入を控えて安全保障や警察機能に抑えた夜警国家が理想とされました。つまり、アダムスミスの市場放任主義を軸とする考えです。

20世紀になると、国家による経済への介入をよしとする経済観が出てくるようになります。

こうした経済観を主張する人物としてジョンメイナードケインズがいました。ケインズに関しては以下の記事で細かく解説しています。

国家の経済への積極介入には、2つの要素を挙げることができます。それが

- 福祉国家化

- 管理経済体制

です。それぞれ解説していきます。

20世紀になると、国家による経済への介入をよしとする経済観が出てくる。

福祉国家化

1つが、福祉国家化です。労働運動や社会主義運動の中で社会保障の充実が求められるようになります。

この流れに国家は対応する形で、これまで保護の対象外となっていた民衆(労働者)への保護と関与が始まりました。

また、20世紀は大衆社会が始まった時代でもあり、失業率が非常に高い時代でした。こうした時代の要請から、国家は福祉国家という形で経済への介入を深めていったのです。

管理経済体制

2つ目が管理経済体制への移行です。19世紀までは金本位制でした。金本位制とは、金を基準に貨幣の価値を定める体制のことです。貨幣は中央銀行に持って行けば金と交換できたのです。

しかし、世界大恐慌の中で、政府が自由に貨幣を発行できる体制、つまり管理通過体制へと突入します。19世紀までは、金を基準に貨幣の価値を定めることができましたが、20世紀以降は政府が貨幣の価値をコントロールできるようになったのです。

- 福祉国家化:労働運動や社会主義運動の中で社会保障の充実が求められるように

- 世界大恐慌の中で、政府が自由に貨幣を発行できる体制、つまり管理通過体制へと突入

第一次世界大戦

1914年7月28日、セルビアに対するオーストリアの宣戦布告によって第一次世界大戦が始まりました。大戦の引き金を引いたのはオーストリア皇太子暗殺事件(サラエボ事件)で、多様な民族で構成されるバルカン半島で発生しました

この戦争はヨーロッパ全体を巻き込む戦争に発展します。この戦争は同盟国陣営と連合国陣営の対立という構図へと変わっていきます。

同盟国陣営は、ドイツやオスマン帝国、オーストリアでした。一方で、連合国陣営には、イギリスとフランス、イタリア、ロシアで構成されていました。

大戦は当初、数ヶ月で終結するものと思われていました。しかし、これまでにはなかった、戦車や航空機、毒ガス兵器といった大量破壊力を持った近代兵器の登場によって戦線は硬直し長期化をしました。

- 1914年7月28日、セルビアに対するオーストリアの宣戦布告によって第一次世界大戦が始まる

- 大量破壊力を持った近代兵器の登場によって戦線は硬直し長期化

戦時計画経済と総力戦

交戦各国は、この長期化した戦争を総力戦で切り抜ける必要性が出てきました。そこで、諸国は国民経済を統制・組織化するようになります。

そこで、軍需物資の生産や兵員輸送の効率化を目的に戦時統制や戦時計画経済が採用されることになりました。

19世紀までの自由主義的な思想は影を潜め、自由放任主義経済から計画経済への移行が、第一次世界大戦によって引き起こされたのです。以下では、各国の様相について見てみましょう。

ドイツ

計画経済という言葉自体、ドイツのメレンドルフが作り出したものでした。ドイツの場合、巨大電機企業AEGなどの企業と政府が組んで経済の組織化を進めました。

1914年に戦時原料局が設置されAEG社長のヴァルター・ラーテナウを中心に組織化が進められました。そして、戦時経済会社を金属、化学、繊維などの各産業部門に設立します。

公権力によって民間企業の競争を抑制したのです。また、以前からカルテル化が進められていたドイツではこうした計画経済への移行が容易に進んだのです。

連合国

イギリスでは軍需生産がロイド=ジョージの軍需省の管轄になり、1916年の軍需法によって賃金統制、労働力規制、民間企業の利潤制限、企業間競争の排除が進められました。

1915年のマッケナ関税法では、資源を戦争に効率的に動員できるように、自動車、時計、楽器などの効関税を課しました。

フランスでも社会党のアルベール・トマを大臣とする軍需省が設立され、業界団体によって軍需生産拡大のための組織化が図られました。

連合国全体としては、イギリスを中心に連合国船舶の一元的配分管理が始まりました。輸送商船などは軍艦が常に護衛する護送船団方式が取られました。

- 戦争の長期化に伴い、国家は、国民経済を統制・組織化するように。

- 軍需物資の生産や兵員輸送を目的に戦時統制や戦時計画経済が採用される

ソビエト連邦の発足

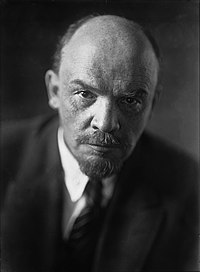

大戦中の1917年にロシア社会民主労働党ボリシェヴィキ派が、1917年に十月革命を成功させた後、ロシア帝政が倒されソビエト共産党政権が誕生しました。レーニンがその行政府である人民委員会議の議長に就任しました。世界で初の共産主義国家でした。

ソビエト連邦では、中央計画経済体制が敷かれました。この中で、ソビエトは単独講和を行い、戦線からの離脱をしました。

レーニンの死後の共産党政権は、革命翌日に土地に関する布告によって地主から土地を収奪し、農民に分配しました。1921年に新経済政策(ネップ)によって一時は余剰作物の自由販売が認められました。

しかし、1927年に農業集団化が進み、農民は共産党政権傘下のコルホーズの中に組み込まれていきました。

コルホーズでは農民に作物の洗濯は認めさせず、トラクターなどの近代的農業機械は国営企業の機械トラクターステーション(MTS)に集中されました。この企業を中心にコルホーズを統制したのです。

- ソビエト連邦では、中央計画経済体制が敷かれる

- コルホーズなどの制度で、中央集権化を進める

現代:戦間期における束の間の平穏

第一次世界大戦の後、アメリカは狂騒の20年代というように好況に湧いていました。しかし、そのような状況の束の間のこと。

1930年代に差し掛かるとアメリカをきっかけとした証券大暴落が襲い、世界の国際秩序に乱れがおとづれるようになります。

アメリカの繁栄:狂騒の20年代

ヨーロッパの復興が始まった1920年代、アメリカは好況に沸いていました。住宅建設と耐久消費財(冷蔵庫とかラジオとか)の需要を基礎にアメリカは堅調に経済発展を遂げます。この時代のアメリカを狂騒の20年代と表現することもあります。

第二次産業革命で生まれた、自動車や化学繊維、電機などの新産業も脚光を浴びるようになります。

特にこの時代のアメリカの繁栄を特徴づけるのが、自動車産業です。ヘンリーフォードは1908年に実用的なT型自動車の販売を始めました。

さらに、ベルトコンベアによる大量生産体制を始めました。これにより製品低価格と高賃金の両方を可能にしたのです。1930年代の登録自動車台数は2600万台にのぼったと言われています。

さらに、自動車の普及に伴い、石油消費が急増し電力が普及しました。都市部では大規模水力発電所と遠隔にある都市に送電することが可能となっています。これにより、中小企業の機械化が進み、生産性が格段にアップしました。

これにより、大衆家庭では、掃除機や洗濯機、冷蔵庫などを利用することが可能になりました。さらに映画産業が20年代以降急速に成長し、大衆に娯楽を提供しました。

世界大恐慌:暗黒の木曜日から始まる悪夢

1920年代、アメリカの好況を支えた住宅や耐久消費財の需要のピークは1926年から1927年に迎えたと言われています。しかし、それにも関わらず株価は上昇を続けバブルさながらの様相を呈していました。

このバブルは1929年10月24日に弾け、ニューヨーク証券取引所の株価暴落(暗黒の木曜日:Black Tuesday)によって崩壊しました。

このアメリカの株価暴落は、国際的な資金の流れにも悪影響を及ぼします。ヨーロッパへの投資拡大のため、アメリカから資金が流入していましたが、証券市場崩壊によって資産が引き上げられていくようになります。

結果、ヨーロッパでは資金流出が続き各国で生産が落ち込むことになり、未曾有の世界大恐慌へに繋がりました。

これに対して、各国は経済への介入を強めていくことになると同時に、保護主義へと走るようになります。

アメリカで起きた証券崩壊はヨーロッパや世界を巻き込む世界大恐慌に

積極的財政政策

金本位制の崩壊とともに、管理通貨体制に入った諸国は、国内への経済介入を深めていきました。

アメリカではニューディール政策、ナチスの経済政策が代表的なものでした。これらは、管理通貨制と金本位制の放棄の採用と表裏一体でした。

ニューディール政策

アメリカでは共和党のフーバー大統領から政権を引き継いだローズベルト大統領によって、市場放任を基軸とした緊縮財政から転換を加えます。

1933年にアメリカは金本位制から離脱します。そして、それに合わせてニューディール政策が行われたのです。目的としては、雇用の創出です。恐慌で失業者が増加しており、それに対応しようとしたのです。

具体的には

- ダム政策によって灌漑を行い、電力を確保するためにテネシー渓谷公社の設置

- 農業調整法(AAA)を1935年に成立させ、農産物市場への介入

- 全国産業復興法(NIRA)によってカルテルの結成を認め労働者雇用の保護(のちに違憲で廃止)

などを行いました。国際貿易秩序では、1934年の互恵通商協定法、35年の中立法によって貿易の活発化を狙いました。

ナチス

1932年に総選挙でナチスが第一党となり、アドルフ・ヒトラーが首相に就任しました。それまで、は予算均衡のために緊縮財政が取られ不況が深刻化しました。

ナチス政権は労働者の政治活動を禁止し、労働協約制度を破壊することで労働者の行動を制限しました。

その一方で、高速道路建設や軍需生産の拡大によって需要拡大をもたらしました。これにより雇用の創出と生産の増加に成功したと言われています。

劇的に失業者は減少しました、その後、経済統制と強化していき、自給自足的な経済体制を進め、軍事部門の強化を行いました。

- 管理通貨体制に入った諸国は、国内への経済介入を深めていきました。

- アメリカではニューディール政策、ナチスの経済政策が代表的

- 国家の経済介入は、管理通貨制と金本位制の放棄の採用と表裏一体

第二次世界大戦の勃発

第二次世界大戦は1939年9月1日にドイツによるポーランド侵攻し、これに対して、3日にイギリス・フランスがドイツに対して宣戦布告したことで始まります。

主に枢軸国と連合国の対立という構図となっています。枢軸国は、ドイツ・イタリア・日本。連合国は、イギリス、フランス、アメリカ合衆国、中華民国、オーストラリアなどになります。

第二次世界大戦の戦域は、ヨーロッパ・北アフリカ・西アジアの欧州戦線と、東アジア・東南アジアと太平洋・オセアニア・インド洋・東南アフリカ全域の太平洋戦線に広がりました。

- 第二次世界大戦は1939年9月1日にドイツによるポーランド侵攻

- 枢軸国は、ドイツ・イタリア・日本。連合国は、イギリス、フランス、アメリカ合衆国、中華民国、オーストラリアなど

現代:ブレトンウッズ体制とヨーロッパの高度成長

第二次世界大戦の反省から、改めて戦後の世界の経済体制が見直されました。この見直された国際経済体制がブレトンウッズ体制です。関税や為替管理などに規制が設けられ、自由主義を基軸とした経済体制が構築されたのです。

これを総称して、ブレトンウッズ体制と言います。

ブレトンウッズ会議

1944年7月に連合国45カ国はブレトンウッズにおいて戦後の国際通貨制度のみなおしを協議しました。ブレトンウッズ会議では、イギリスのケインズ案とアメリカのホワイト案で対立しました。

ケインズ案は、新国際通貨バンコールを創設し、この国際的管理通貨体制のもとでの国際通貨体制を提案しました。

一方のホワイト案は、アメリカに圧倒的な経済的優位を基礎に、合衆国ドルを基軸通貨にするというものでした。

結果として、ケインズ案は通らずアメリカのホワイト案が通過することになります。これをブレトンウッズ体制と言います。この体制を基軸にさまざまな制度が生み出されます。

そこで

- IMF

- 世界銀行(IBRD)

- GATT

といった経済の基本的な枠組みが出来上がったのです。

- IMF(国際通貨基金):各国は合衆国ドルと固定相場と結びつけら

- GATT(関税と貿易に関する一般協定):関税や数量規制などの貿易障壁の軽減もしくは撤廃を進める

- 世界銀行(国際復興開発銀行:IBRD):戦災国に対して復興資金を供給することを目的

マーシャルプラン(欧州復興計画):資本主義陣営の結束と東西の分断

この冷戦を経済的に固定化したのがマーシャルプランです。ヨーロッパ諸国は戦災によってドル不足となっていました。大戦によって、ドルが不足しており復興資材を輸入することができなくなっていました。

そこで1947年にジョージ・マーシャル米国務長官は、ヨーロッパ全土に対して大規模な援助を行う方針を発表します。1947年から52年にかけて総額130ドルに上る援助をヨーロッパに対して行いました。

これによりヨーロッパのドル不足を解消し、戦時需要の消滅しつつあったアメリカの国内産業を潤すことになりました。

当初は東ヨーロッパも範囲に含まれていたのですが、ソ連が東ヨーロッパへの影響力を増しており、ソ連側の諸国はマーシャルプランへの受け入れを拒絶しました。

- ヨーロッパ諸国は戦災によってドル不足となって復興資材を輸入することができなくなった

- マーシャルプラン:総額130ドルに上る援助をヨーロッパに対して行いました。

- ソ連側の諸国はマーシャルプランへの受け入れを拒絶しました。

西ヨーロッパの高度成長とキャッチアップ

1950年代、60年代と西ヨーロッパは急速にアメリカの水準に接近(キャッチ・アップ)するようになりました。

そして、この経済の成長は所得の上昇、大量生産、大量消費によって国民生活を一変させました。「見えざる革命」が起こり大衆消費社会が登場するようになったのです。

具体的には、中流家庭の住宅れれ環境が大幅に改善し、浴室やトイレを備えた家庭が増えていきました。1970年代までにはテレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機、仮定電話が普及し、自動車の所有率も急激に高まりました。

食生活では肉の消費量が急増し、サービスでは美容院などが登場し、スーパーマーケットが登場し大衆かていの購買意欲を刺激しました。

- 1950年代、60年代と西ヨーロッパは急速にアメリカの水準に接近(キャッチ・アップ)

- 経済の成長は所得の上昇、大量生産、大量消費によって国民生活を一変

混合経済と計画化:マクロ政策

ヨーロッパのキャッチアップには各国政府が完全雇用と経済成長を積極的に追求したことが挙げられます。主に混合経済という自由放任の資本主義の欠陥を除くために相当程度国家が介入する経済体制によってこのキャッチアップをたっせしたのです。

背景には、戦前のニューディール政策などのケインズ経済学と近い政策の重要性を官僚たちが自覚していったことが挙げられます。

1960年になると、自覚的にケインズ的な政策に取り組むようになっていき、景気循環に対しては、総需要管理で対応し、財政政策や金融政策も積極的に行いました。

こうした中で、西ヨーロッパでは、国内総生産(GDP)への政府支出の割合が大幅に拡大しました。1950年代には30%から40%、70年代には50%を超える国も現れました。

- ヨーロッパのキャッチアップには各国政府が完全雇用と経済成長を積極的に追求したことが挙げられます。

- 混合経済という自由放任の資本主義の欠陥を除くために相当程度国家が介入する経済体制

- 西ヨーロッパでは、国内総生産(GDP)への政府支出の割合が大幅に拡大しました。

イギリスではアトリー労働党内閣のもとで、石炭や電力、鉄鋼、ガス、運輸の基幹産業部門での国有化が行われました。同様のことは、フランスのドゴール臨時政府のもとで独占的国営企業が石炭や電力などの重要物資を国有化していきました。

さらに、フランスやイタリアでは経済計画に多くを依存するようになりました。フランスのモネ・プラン(近代=設備計画)では、国家が物資や資金の配分を定めるようになっていきました。この達成には、マーシャルプランによる援助があったことも忘れてはいけません。

さらにマクロ経済学の登場は、国内総生産をはじめとする国民所得統計の整備を促進し、官僚たちの政策立案の武器となりました。

現代:冷戦後の世界

20世紀の後半になると、国家介入型の経済観は転換を迎えようとします。その事例として

- 社会主義経済体制の崩壊

- EC(欧州連合)の発足

- 新自由主義の台頭

が挙げられます。それぞれ見ていきましょう。

社会主義経済体制の崩壊と冷戦の終結

1989年頃から社会主義体制は崩壊をしていくようになります。石油危機は東ヨーロッパに深刻な影響を及ぼします。東ヨーロッパは、西側諸国の資金に依存するようになり、債務を抱えるようになり相次いで破綻しました。

こうした文脈の中で、社会主義陣営のドンであるソ連も改革を迫られます。しかし、以下で述べるように、ソビエト連邦は崩壊し、世界のほとんどの国が市場経済へ参加することになったのです。

冷戦の終結

1985年、ゴルバチョフがソ連共産党書記長となります。ゴルバチョフは、ソ連の経済と社会の停滞を打破するため、グラスノスチ(情報公開)とペレストロイカ(改革)を掲げました。

具体的には、計画経済に対して一定の修正を行い、市場経済の導入を行いました。さらに、出兵していたアフガニスタンからの撤退を進めるなどアメリカへの態度を軟化させました。

この延長で、1989年にマルタ島における米ソ会談でブッシュ米国大統領とゴルバチョフは冷戦終結の共同宣言を発表し、冷戦は終結しました。

1990年になると東西ドイツが統一されます。象徴的な出来事としてはベルリンの壁の崩壊が挙げられるでしょう。こうしたなかで、ソビエトの権威は失われていくようになります。

ソ連の崩壊

しかし、コルヴァチョフの努力も虚しくソ連指導部は権威を失墜させていました。1990年にリトアニア、ついでラトヴィア、エストニアが相次いで独立を宣言します。ロシア共和国が、エリツィンの指導のもとで主権を宣言し、ゴルバチョフとエリツィンの2つの主権が存在する状態になりました。

最終的に、1991年12月8日にロシア、ウクライナ、ベラルーシのスラヴ系三共和国首脳がミンスク郊外に集まってソヴィエト連邦の無効を宣言します。

代わって独立国家共同体(CIS)を創設することでソビエト連邦は消滅が決定的なものになります。ソビエト連邦の領土はロシア共和国が継承することになります。

これにより、社会主義の主要国ソ連が崩壊したことで、世界人口50億人のうち、10億人程度が市場経済に参加していたと言われていますが、ロシア、東ヨーロッパ、中国、インドを加えて、30億人が市場経済へと参加するグローバリゼーションの時代へ突入することになるのです。

EUの道

西側ヨーロッパでは1980年代からの不況への対応のために経済体制を変更させていきます。さらに国境を超えた域内単一市場の建設によってグローバリゼーションの流れに対応しようとします。

1950年には、フランスのシューマン外相によるシューマン宣言を発表します。これによりECSC(欧州石炭鉄鋼共同体)が発足し、ヨーロッパ領域内における資本や人やモノの移動の自由化が進みます。1958年に

- EEC(欧州経済共同体)

- EURATOM(欧州原子力共同体)

が発足します。これらは1967年に統合されECが創設されます。

ヨーロッパを統合する取り組みは、東側諸国は参加しませんでしたが、冷戦の終結や東西ドイツの統一などによりグローバル化が進み1993年にマーストリヒト条約を発効し、EUが発足することになります。

ヨーロッパを統合する取り組みは、東側諸国は参加しませんでしたが、冷戦の終結や東西ドイツの統一などによりグローバル化が進み1993年にマーストリヒト条約を発効し、EUが発足することになります。

ケインズ主義から新自由主義への展開

政策面では、新自由主義の台頭が進みます。新自由主義とは、市場原理に任せることを軸に、政府の役割を最小限にとどめる(小さな政府)、規制緩和を進める考えです。

新自由主義の台頭の背景には先のスタグフレーションやケインズ主義的な財政支出による政府債務の累積への批判がありました。

また、新自由主義を主張した経済学者にはミルトン・フリードマンやハイエクといった人物が挙げられます。詳細は別の記事で解説してあります。

新自由主義の代表としてサッチャリズムと言われるものです。

1979年の総選挙でマーガレット・サッチャー党首の保守党が勝利し、小さい政府を実現すると言う公約を掲げます。鉄の女と言われた人物です。

財政難の解消のためとして公共事業の削減と民営化(規制緩和)を進め、福祉事業や社会保障を次々と削減し、労働党とその支持母体の労働組合を攻撃しました。強硬な姿勢は保守層だけでなく大衆に支持されました。

1981年に成立したアメリカのレーガン大統領も同様な政策を実行しました。

これらは、金融においても規制緩和を進め、国際的資金移動の流入を受け入れるようになりました。これにより、国際金融は、金融派生商品(デリヴァティブ)の成功とあいまり、投機的性格を強めていきました。

こうした新自由主義的な流れは、混合経済体制の性格が強かったフランスにおいても起こり、1986年のシラク政権も同様に規制緩和をするようになっていきました。

- 新自由主義は、小さな政府を掲げる

- 公共事業の削減と民営化(規制緩和)を進め、福祉事業や社会保障を次々と削減し、

- 新自由主義の台頭は、金融においても規制緩和を進め、国際的資金移動の流入を受け入れるようになりました。

さいごに

最後まで読んでいただきありがとうございます!西洋経済史に関する理解は深まったでしょうか?他にも西洋経済史の記事は以下にまとめてあるのでぜひ読んでみてください。

また最後におすすめの書籍を紹介したいと思います。まず、この記事は以下の書籍をもとに執筆しています。有斐閣アルマの「西洋経済史」は非常にベーシックな内容となっているので、学ぶ上で非常にためになると思います。

ただ難易度がやや高いので、もう少し難易度を下げたい方は以下の書籍もおすすめです。この「やり直す経済史」は日本に関しても言及しているので、親近感を持って経済史にのぞむことができます。

また、これまでの経済史は西洋中心の考え方になっています。しかし、世界にはアジアやイスラーム地域に関しては忘れられがちです。そこで「グローバル経済史入門」は、東南アジアなども含めたグローバルな経済史を描き出しており、非常に学びが深いです。ぜひ読んでみてください。