この記事ではアメリカやドイツから始まる第二次産業革命についてわかりやすく解説します。

第二次産業革命とは、重化学工業、電気産業や化学繊維、自動車などの技術が、アメリカやイギリスを中心に急激に発達した時代です。

また、第一次産業革命はイギリスから始まりました。こちらに関してはこちらの記事で解説しているので合わせてお読みください。

またこの記事は以下の書籍をもとに執筆しています。併せてお読みください。

第二次産業革命とは?

第二次産業革命とは、ヨーロッパで起こった2段階目の産業革命のことです。年代は19世紀後半の1865年から1900年までと定義されます。

イギリスから場所を移し、ドイツやアメリカを中心に工業化が進みました。重化学工業、電気産業や化学繊維、自動車などの技術の進歩が起こりました。

第一次産業革命と第二次産業革命の違い

(第一次)産業革命は、イギリスを中心に起こり、綿業などの軽工業を中心とした技術の変化が起こりました。

一方で第二次産業革命は、ドイツやアメリカを中心に工業化が進みました。重化学工業、電気産業や化学繊維、自動車などの技術の進歩が起こりました(次章で解説します)。

また、エネルギーも第一次産業革命時は石炭が中心でした。その後、第二次世界大戦では石油燃料を中心とした技術革新が起こっています。

| 時期 | 特徴 | |

|---|---|---|

| 第一次産業革命 | 18世紀 | 石炭燃料を用いた軽工業の機械化 |

| 第二次産業革命 | 19世紀〜20世紀初頭 | 石油燃料を用いた重工業の機械化・大量生産」 |

第二次産業革命の特徴

第二次産業革命の特徴として

- テクノロジーの進化

- 輸送コミュニケーション

- 大企業の登場

があげられます。詳細に解説していきます。

テクノロジーの進化

第二次産業革命は、第一次産業革命と比較して、科学知識に裏打ちされた新技術が多く生まれました。1最初の産業革命では、ジェームスワットなどのような個人の発明が産業に大きな影響を与えました。

しかし、19世紀からは教育機関や企業の研究室で組織的に発明が行われるようになったのです。プロセインでは工科大学を頂点とする工学教育システムが作られ、諸国がそれを模倣するようになっていました。

ここから、エンジニア(技師)と呼ばれるようなエリートが排出されるようになりました。

企業も研究開発(R&D)に着手するようになります。その第一歩がドイツの科学企業BASFの研究室でした。

このように技術革新が組織的に行われるようになっていたのが、第一次産業革命の特徴でした。

- 19世紀からは教育機関や企業の研究室で組織的に発明が行われるようになった

- 科学技術と産業のフィードバックが起こった

新産業の勃興

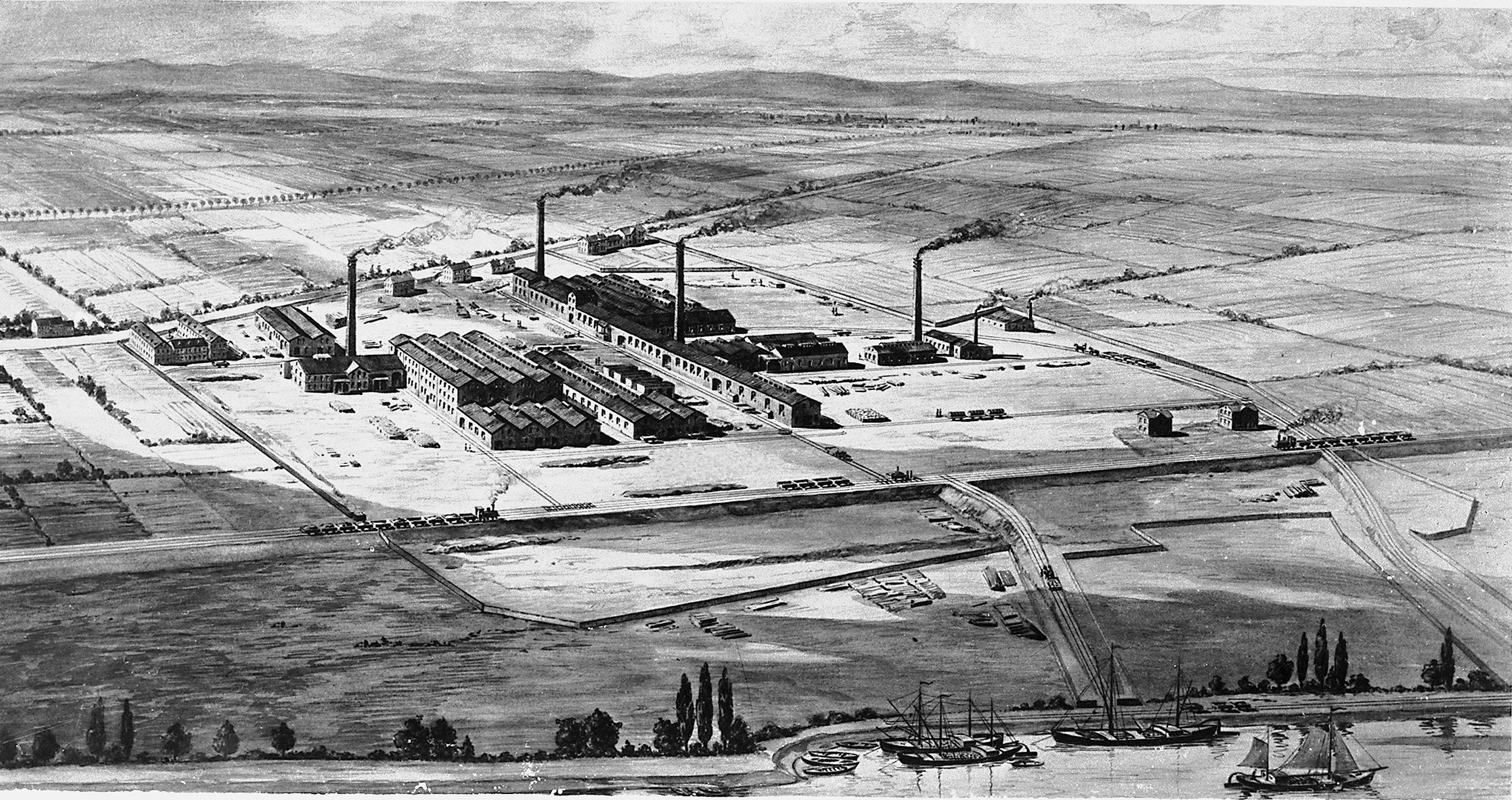

19世紀前半にヨーロッパ全体で工業生産は2倍に膨れ上がっていました。19世紀後半から第一次世界大戦にかけては、さらにこの流れが拡大が加速しています。

そこで特に存在感を増していったのが鋼鉄業、化学工業、電気関連産業、内燃機関と呼ばれる分野です。

鋼鉄業

鉄鋼とは鉄を主成分とする材料の総称です。1856年からヘンリベッセマーによって鉄鋼が製造できる方法が開発されて以来、技術的改良がされ1870年代には新製法が開発されます。結果、短時間がで大量の鋼を製造できるようになりました。

これより鉄道レールや兵器、機械類などの中心的な資材として利用されるようになります。また、新製法はドイツのクルップやアメリカのカーネギーが導入し、巨大企業として成長を遂げることになります。

化学工業

化学工業は、科学的知識と産業部門の発達に直結した典型的な事例です。1860年代後半、ドイツの化学研究者が多数の薬品の合成・開発に成功します。

これらはすぐに事業化されました。特にドイツではハーバーボッシュ法によるアンモニア合成が成功しました、アンモニア合成窒素肥料は農業分野の飛躍的な生産性を増大させました、

1867年にはスウェーデンのA・ノーベルがダイナマイトの特許を取得したり、アメリカでは合成ゴムやプラスティックの新素材が製造されました。

こうした新発見は、ドイツのBASFや、バイエル、アメリカのデュポンやコダックなどが化学メーカーとして大きく成長しました。

電気関連産業

19世紀後半には物理学・化学状の上の発見が事業化されていきました。例えば、白熱電灯や蓄音機、映画などの発明をトーマス・エジソンによって行われました。

電気の発明は主に発電機や電気モータの出現のきっかけになりました。電気モーターは、蒸気機関と比較して設備投資額も小さく小経営の機械化を促進しました。

結果として、動力源が電気モーターやのちに説明する内燃機関とともに、革命以来主力だった蒸気機関を駆逐していきました。

ドイツでは、ジーメンス社やAEG(アー・エー・ゲー)がベルリンに本拠を置きました。その後、合併を続けて両者は巨大化し、20世紀初頭には7割以上のシェアを独占しました。

アメリカでは、エジソンが作った会社を休止、ゼネラル・エレクトリック(GE)や、発送伝でGEを圧倒したウェスティングハウスが電気関連産業で勃興しました。

内燃機関

1880年代前半に、G.ダイムラーとC.ベンツが同時期にガソリンエンジンの開発に成功しています。2人とも専門教育を受けた技術者でした。

2人ともライバルとして自動車工業を開拓していきました。自動車には内燃機関だけでなく、鋼鉄など第二次産業革命の成果がフルで活用されています。

1903年には、ライト兄弟が飛行機の初飛行に成功しています。これも、内燃機関の発達の一環で起こった出来事です。

内燃機関の登場は、石炭から石油へのエネルギーの転換も引き起こし、20世紀にはエネルギー革命を引き起こすことになるのです。

- 鉄鋼は鉄道レールや兵器、機械類などの中心的な資材として利用される

- 化学工業は、科学的知識と産業部門の発達に直結した典型的な事例で、ダイナマイト合成ゴムやプラスティックの新素材が製造

- 内燃機関の登場は、石炭から石油へのエネルギーの転換も引き起こし、20世紀にはエネルギー革命を引き起こすこと

大企業の誕生:経営者資本主義

第二次産業革命において大企業の登場が1つの特徴です。

その理由として、これまで説明してきた新産業は大量生

産・大量流通が必要となったからです。大量生産のためには大規模投資が必要になると同時に、多くの人をマネジメントをする必要があります。

そのためには、

- 階層的な構造を持った組織

- 複数の事業単位

- 専門的な経営技術を持った経営者

を持った大企業がもっとも適しています。また、こうした企業を近代企業(現代企業)と呼ぶこともあります。こうした企業は経営技術や管理技術において優位性に立っていました。

主に近代企業はアメリカ合衆国で成立しました。チャンドラーという学者は、これを経営者資本主義と定義しています。

ドイツでも同様の流れが生じていましたが、大企業同士が競争よりも協調的に市場シェアを確保することを優先しました。そのため協調的経営者資本主義と定義づけられています。

産業革命時に中心となったイギリスでは、零細な企業が多く大企業は生まれませんでした。これを個人資本主義と言います。

そのため、大量生産・大量流通の時代に乗り切ることができず、ドイツやアメリカとは生産性に差をつけられてしまいました。

- 大量生産のためには大規模投資が必要に

- 企業は近代企業に

- 近代企業とは、階層的な構造を持った組織、複数の事業単位、専門的な経営技術を持った経営者

第二次産業革命の社会的帰結と影響

第二次産業革命では重化学工業などの大規模な投資が必要な産業が発展しました。そのため、集中・独占が進み独占資本が、カルテル・トラスト・コンツェルンなどの形態で成立しました。

独占資本は、さらに資源や市場の獲得競争の中で、自社が有利になるように国家権力と結びつきを強めました。

結果、原料や労働力、市場を確保するために植民地の獲得競争が欧米列強の間で起こるようになりました。その結果1870年代以降、西洋は帝国主義に移行していくことになります。

第二次産業革命では重化学工業などの大規模な投資が必要な産業が発展しました。そのため、集中・独占が進み独占資本が、カルテル・トラスト・コンツェルンなどの形態で成立しました。

ドイツ帝国で起こった第二産業革命

では続いて、ドイツで第二次産業革命でなぜ起こったのか?その理由について解説していきます。

ここでは、第二次産業革命以前のプロセインから国家としてのドイツにおける、経済の動向を取り扱います。

ドイツの第二次産業革命の背景

少なくとも、偶然ドイツで第二次産業革命が起こったわけではありません。それには

- 国家形成以前に関税同盟による経済の制度的統一

- ドイツ帝国という国家の形成

という背景がありました。それぞれ解説していきます。

ウィーン体制下での経済面での統合と鉄道の発展:ドイツ関税同盟

ナポレオン戦争は、1815年にウィーン会議で終結に向かいウィーン体制が成立します。

これを契機にドイツは35の君主国と4つの自由都市から構成されるドイツ連邦が成立します。プロセイン王国やオーストリア王国など様々な国がドイツ連邦に包摂する形になりました。

この混乱の中で、ドイツ関税同盟が経済の面からドイツを統合する動きが起こりました。当団体は、バラバラのプロセインの経済を制度的にまとめました。

さらに、1835年に南ドイツ・バイエルン王国のニュルンベルク=フュルト間にドイツ初の鉄道路線が開通しました。こうした鉄道業の登場は関税同盟圏の重工業の発達に巨大なインパクトを与えました。

このようにドイツ圏の関税同盟による経済的な統一が背景にあったことが、第二次産業革命の経済的地盤を用意したのです。

ドイツ帝国の形成と工業化

ドイツが第二次産業革命に突き進むには、ドイツ帝国という国家の形成が必要でした。その立役者となったのがビスマルクです。ビスマルクは、国家主導での工業化を押しすすめました。

この状況を打破したのが、1862年、首相に就任したビスマルクです。彼はプロイセン王国をドイツ統一の主役とすることに成功しました。

彼は軍備を増強して1866年の普墺戦争でオーストリアと対決しドイツ統一の主導権を握り、1867年に北ドイツ連邦を結成します。

ビスマルクはさらにフランスと1870年に、普仏戦争でナポレオン3世のフランス軍を破り、工業地域であったアルザス・ロレーヌを獲得し1871年にドイツ帝国を成立さています。

ドイツ帝国ではビスマルク時代の軍国主義のもとで軍備優先の重工業化が進められました。また、普仏戦争による工業地帯アルザス・ロレーヌ地方を手に入れたことは工業化への起爆剤になりました。

こうした重工業への需要もあいまり、第二次産業革命へとドイツ帝国は突き進み経済成長へと突き進むことになります。

- ビスマルクのドイツ帝国が成立したことが第二次産業革命の基盤に

- 普仏戦争で手に入れた工業地帯アルザスロレーヌが第二次産業革命の推進力に

工学教育システムの成立

ドイツでは、工学教育システムの整備が非常に進んでいました。ここから生まれた技師たちが第二次産業革命を引き起こしました。

ビスマルクは、政治的手段として教育制度を整備していきました。19世紀前半においても。ウィーン、カールスルーエを始めとるす工業専門学校(ポリテクニクム)が設立されていました。ポリテクニクムでは、実業的な生産現場における技師(エンジニア)が育成されました。

ポリテクニクムはのちに哲学などを学び古典大学と並ぶ工科大学として整備されることになります。工科大学より下位の教育機関は地方公共団体の手で設立され血ます。

このように技術教育の充実が工業国家としてのドイツ経済の躍進に大きな役割を果たしたのです。

ポリテクニクむなどの技術教育システムがドイツ帝国の工業化の要因になった

協調的経営者資本主義

こうした背景で進められたのが、先にも説明した協調的経営者資本主義です。

ドイツのこのカルテルを組んで市場を支配する経営者資本主義は、化学や基礎研究の発展に有利になりました。

なぜなら協調的経営者資本主義は、競争から一定程度逃れていたため、ドイツのカルテルの仕組みが効率的に集約され投資に回すことができたのです。

なぜなら協調的経営者資本主義は、競争から一定程度逃れていたため、ドイツのカルテルの仕組みが効率的に集約され投資に回すことができたのです。

第二次産業革命の影響

第二次産業革命による工業化は、労働者問題をヨーロッパ各地で引き起こしました。これに対して社会政策による対処をドイツは行いました。

またその背景には、市場原理主義的な考えに対する疑問がありました。それぞれ解説していきます。

ドイツの社会政策

第二次産業革命期には社会問題が発生していました。それは主に労働者問題として把握されていました。工業化によってドイツに限らず賃金労働者が増加し、窮乏化や事故、病気になどにより明日を生きることも厳しい状態にある労働者が多くいました。

ろろ結果として、抜本的な社会改革を目指す社会主義運動が起こり、マルクス主義派とラッサール派が統一して、ドイツ社会主義労働党が1875年に成立しています。

これに対して、ビスマルクは当初は弾圧を加えていました。しかし、社会主義の浸透に対して危機感を持っていたビスマルクは、労働者層の帝国への取り込みのために19世紀後半社会保障法を成立させることになります。

1883年には質秒保険法を皮切りにに1884年には災害保険法、1889年には傷病・老齢保険法などを制定し労働者保護に努めました、

現在に比べると大したことはありませんが、当時の欧米諸国では先進的な制度でした。

社会思想の展開

ビスマルクの社会政策を後押しした背景には、アダムスミスに始まる、古典派経済学の行き詰まりがヨーロッパで意識されるようになっていたことがあげられます。

古典派経済学では、市場に任せていれば、神の見えざる手が働いて経済全体に富が行き渡ると考えられていました。

しかし、産業革命以降の労働者と市民の階級対立という状況が起こる中で、古典派経済学の考えは現場にそぐわなくなります。

そこで、アンチ古典派経済学として登場してきたのがマルクス経済学とドイツ歴史学派でした。マルクス経済学は、資本主義社会自体を否定するような考え方でした。マルクスに関しては、別の記事で解説しているのでそちらをご覧ください。

一方で、歴史学派は、マルクス主義に比べて穏健な考え方でした。歴史学派のグスタフ・シュモラー、A.ワグナー、L.ブレンターノらは社会政策学会を結成してビスマルクの率いる政府に対して様々な提言を行なったのです。

- ドイツでは、ビスマルクによって社会保障の整備が進んだ

- ビスマルクの政策の背景には、古典派経済学の限界があった。

アメリカ合衆国で起こった第二次産業革命

第二次産業革命は、ヨーロッパにとどまることなくアメリカ大陸にまで及びました。アメリカはもともとヨーロッパ諸国の植民地イギリスの植民地

南北戦争と戦後復興

南北戦争は、1861年に起こったアメリカ合衆国(北部)とそこから分離したアメリカ連合国(南部)と間の戦争です。

背景には、建国以来の南部と北部の地域的性格の違いに、黒人奴隷制問題が加わったことがあげられます。1860年に奴隷制反対を掲げる共和党のリンカーンが大統領に就任すると、奴隷制プランテーションを主軸とする南部は反発し、南北での対立が決定的になります。

結果は、1865年に北部が勝利で終わります。そのため、アメリカ合衆国は商工業を中心とした近代国家として統一されました。

結果、国家の経済基盤が北部中心の工業力に移り、戦争前から始まっていたアメリカの工業化が進展し第二次産業革命へと繋がることになりました。

- 南北戦争により国家の経済基盤が北部中心の工業力に移る

- 戦争前から始まっていたアメリカの工業化が進展し第二次産業革命へ

鉄道会社の経営組織:経営者資本主義

アメリカの第二次産業革命の象徴としてあげられるのが鉄道会社の登場です。アメリカの鉄道会社は近代企業と呼ばれる、階層的経営組織や専門的経営者を特徴とする企業でした。

アメリカの鉄道建設は南北戦争以前から進められていました。南北戦争後は総延長が1870年代には5万3000マイルにまで達しました。

鉄道網が広大化する中で、鉄道会社は階層性を持った組織でなければ対応ができなくなっていきました。

その嚆矢となったのが、1846年に設立されたフィラデルフィアとピッツバーグを結ぶペンシルバニア鉄道でした。この企業は、株主から選出された取締役会13名を形成し、社長にはメリックが就任しました。

彼らは鉄道に関する専門的知識がなかったため、鉄道技術者エドガー・トムソンが当初はオブザーバーとして、のちに取締役会に参加するようになりました。

ペンシルバニア鉄道は次第に地域鉄道から州をまたがる幹線鉄道戦略をとるようになりました。1850年代には、ペンシルバニア鉄道に加えて

- エリー鉄道

- ニューヨーク・セントラル鉄道

- オハイオ鉄道

の東部四大鉄道が州間輸送を担うようになっていきます。これにより、鉄道会社は本社による一元管理が鉄道路線の広域化によって難しくなっていきます。そこで、階層性を持った、下位の管理単位でも意思決定ができる経営組織が必要になりました。

例えばエリー鉄道では、管理単位を管区として設定し、さらに、各管区の調整のために総管区が置かれるようになりました。

こうして本社ー総管区ー管区の三階層を持つ経営組織が作られていきました。

そのほか、ペンシルバニア鉄道では、現場のスタッフとそれを補佐する本社の専門的なスタッフで構成される経営組織を形成しました。これをラインースタッフ制と言います。

例えば、財務部門や法務部門、営業部門、運輸部門などがペンシルバニア鉄道本社に設置されました。

湖水た経営組織は、大量生産と大量販売を同時に行う製造業大企業に受け継がれ、現代アメリカの大企業へとつながっていきました。

- アメリカの鉄道会社は近代企業と呼ばれる、階層的経営組織や専門的経営者を特徴とする企業

- 大企業化の要因には、路線の広域化が挙げられる

- ラインスタッフ制や管区とそれを統括する総管区という管理体制が敷かれた

JPモルガンによる資金調達機能

アメリカでは、企業が資金調達するための資本市場の機能が不十分でした。そのため、富裕な商人が親族や親しい知り合いから資金を集めるパートナーシップ形態でスタートしました。

そのため、現在のように不特定多数の投資家から資金を募ることが難しい状況でした。

そこで、重要な役割を果たしたのがジョン・ピアモント・モルガンでした。

彼は、1871年にフィラデルフィアの銀行家アンソニードレクセルとともに、ドレクセル・モルガン・アンド・カンパニーを設立しました。1893年にドレクセルがなくなるとJ.P.モルガン・アンド・カンパニーに名前を変えています。

J.Pモルガンは、アメリカの工業化に大きな影響を与えました。アメリカでは資本市場が未成熟でした。そのため、資金の供給者と需要者をマッチングさせる仕組みが必要でした。また、先の鉄道会社の例のように、必要な資金も莫大でした。

その仲介をしたのがJ.Pモルガンという投資銀行でした。当該企業は、アメリカの資金需要をヨーロッパの資金供給と結びつけました。

これによりアメリカの資本市場はイギリスをはじめとするヨーロッパの市場と結びつけられ、はじめは交際や鉄道証券を通じて、のちには製造企業の株式の購入という形で、ヨーロッパの資金がアメリカへと流入していきました。

- J.Pモルガンは、アメリカの資金需要をヨーロッパの資金供給と結びつけました。

- モルガン銀行によりアメリカの産業革命はさらに進展した

さいごに

最後まで読んでいただきありがとうございます!西洋経済史に関する理解は深まったでしょうか?他にも西洋経済史の記事は以下にまとめてあるのでぜひ読んでみてください。

また最後におすすめの書籍を紹介したいと思います。まず、この記事は以下の書籍をもとに執筆しています。有斐閣アルマの「西洋経済史」は非常にベーシックな内容となっているので、学ぶ上で非常にためになると思います。

ただ難易度がやや高いので、もう少し難易度を下げたい方は以下の書籍もおすすめです。この「やり直す経済史」は日本に関しても言及しているので、親近感を持って経済史にのぞむことができます。

また、これまでの経済史は西洋中心の考え方になっています。しかし、世界にはアジアやイスラーム地域に関しては忘れられがちです。そこで「グローバル経済史入門」は、東南アジアなども含めたグローバルな経済史を描き出しており、非常に学びが深いです。ぜひ読んでみてください。